教育情報

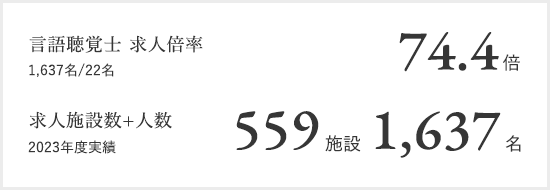

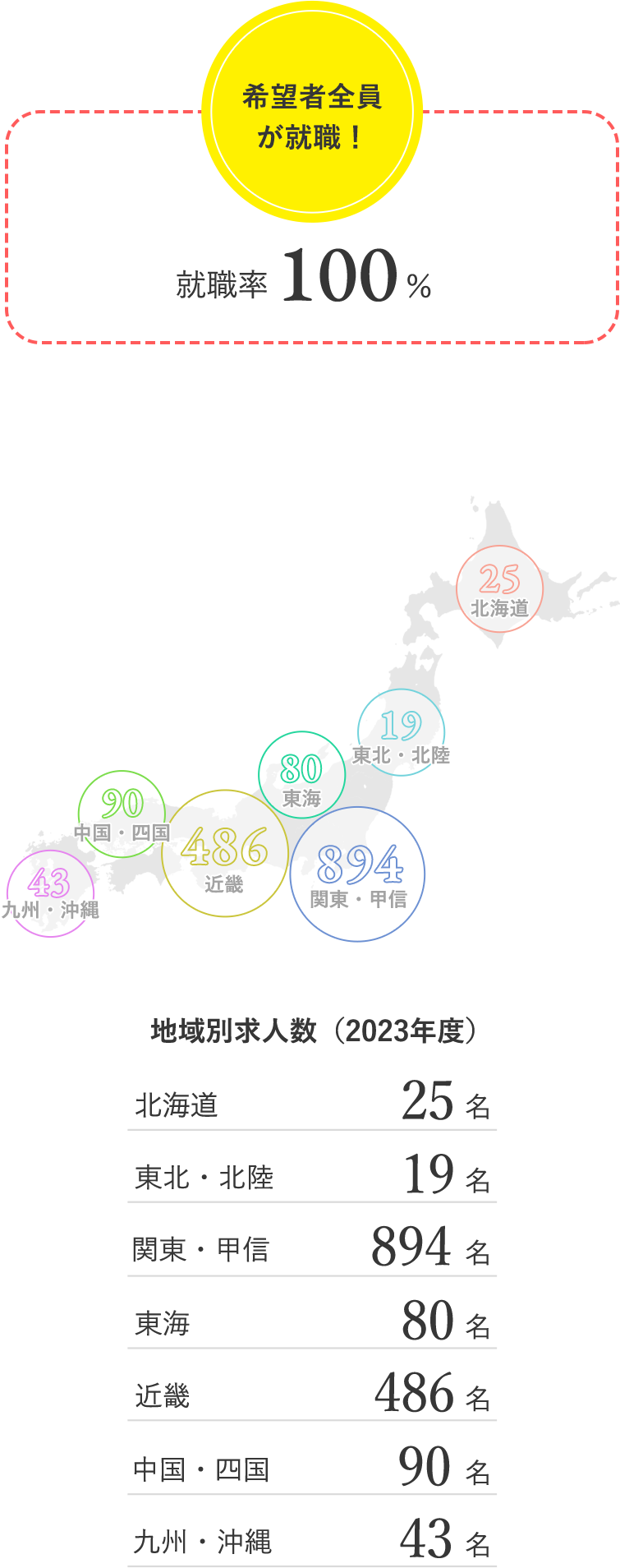

医療・福祉などさまざまな分野への豊富な就職実績。豊富な求人で一人ひとりの進路をサポート。

言語聴覚専攻科の最終目標は、修了生のひとり一人が理想とする言語聴覚士になり、それぞれが勤務する病院や施設、地域で活躍することです。

言語聴覚士の職務を全うし、やりがいをもって業務を行えることは、自らの職業選択に納得し、「言語聴覚士」という存在であることに誇りをもつことになります。その道を究め邁進することは、自分を成長させ、言語聴覚療法を発展させることにつながり、それは臨床(患者様)へと還元されます。

言語聴覚専攻科では、それぞれの学生が希望する就職をし、理想とする言語聴覚士にむかって着実にステップアップしていけるよう教員をはじめ大学全体が一丸となって支援しています。

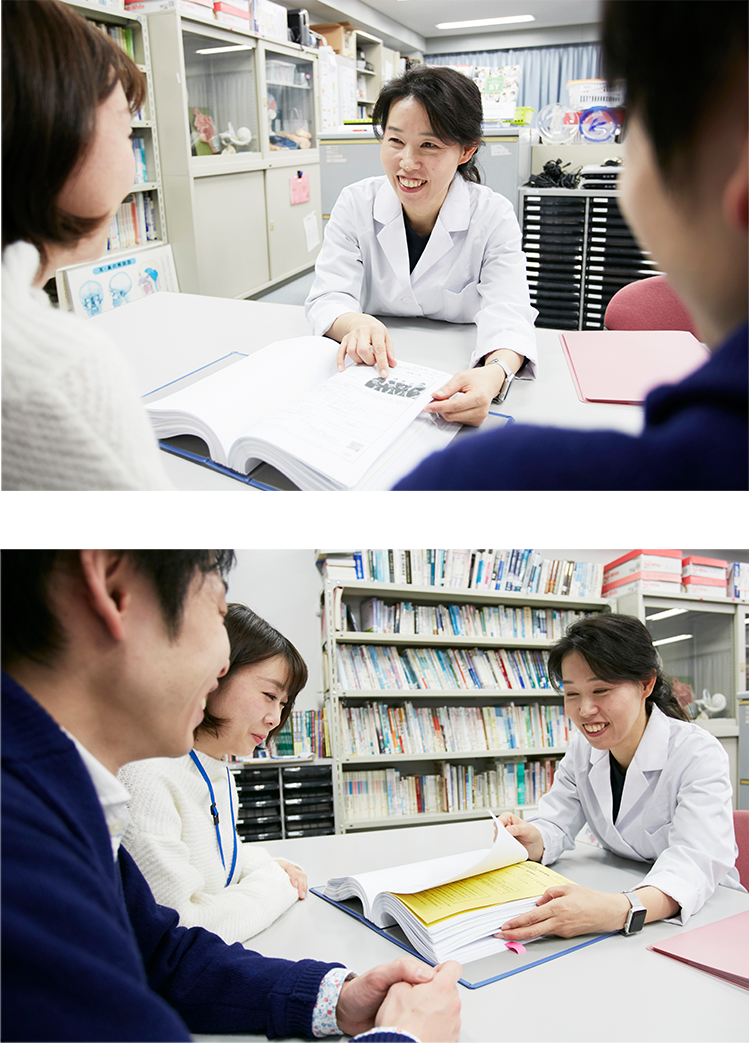

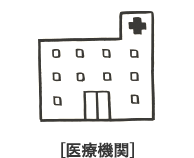

大西 環

キャリアセンターという形ではなく、現役の言語聴覚士である言語聴覚専攻科教員が一人ひとりの就職希望に応じて相談にのっています。現役の言語聴覚士である教員が直接相談にのることで、就職の不安や悩みに現場の一スタッフの視点から助言や指導を行うことができます。

など

など

など

など

2023年度実績

就職希望者全員が正規職員として就職(見込み者含む)

主な就職先※五十音順

ベーシックマナー講習(1年次)

外部の専門機関から講師を招き、挨拶の仕方、礼の仕方、電話応対の仕方など、臨床実習や実際に医療機関などの現場で働くために必要な基本的マナーを習得します。

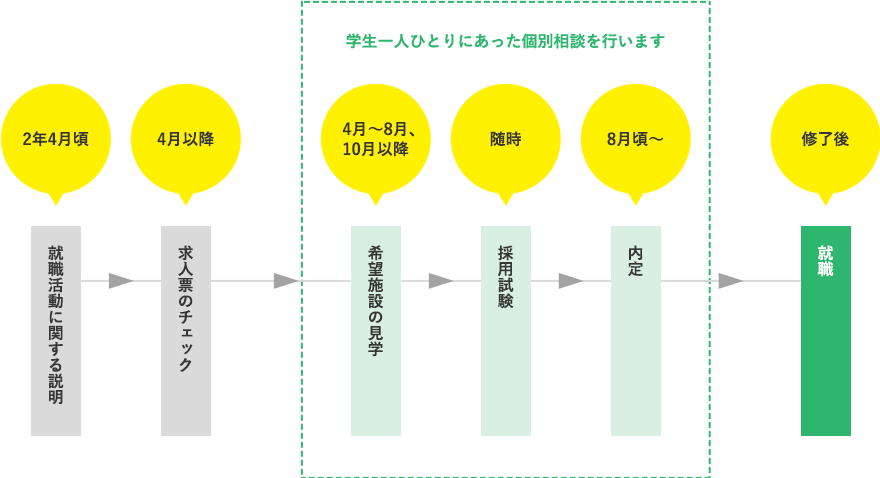

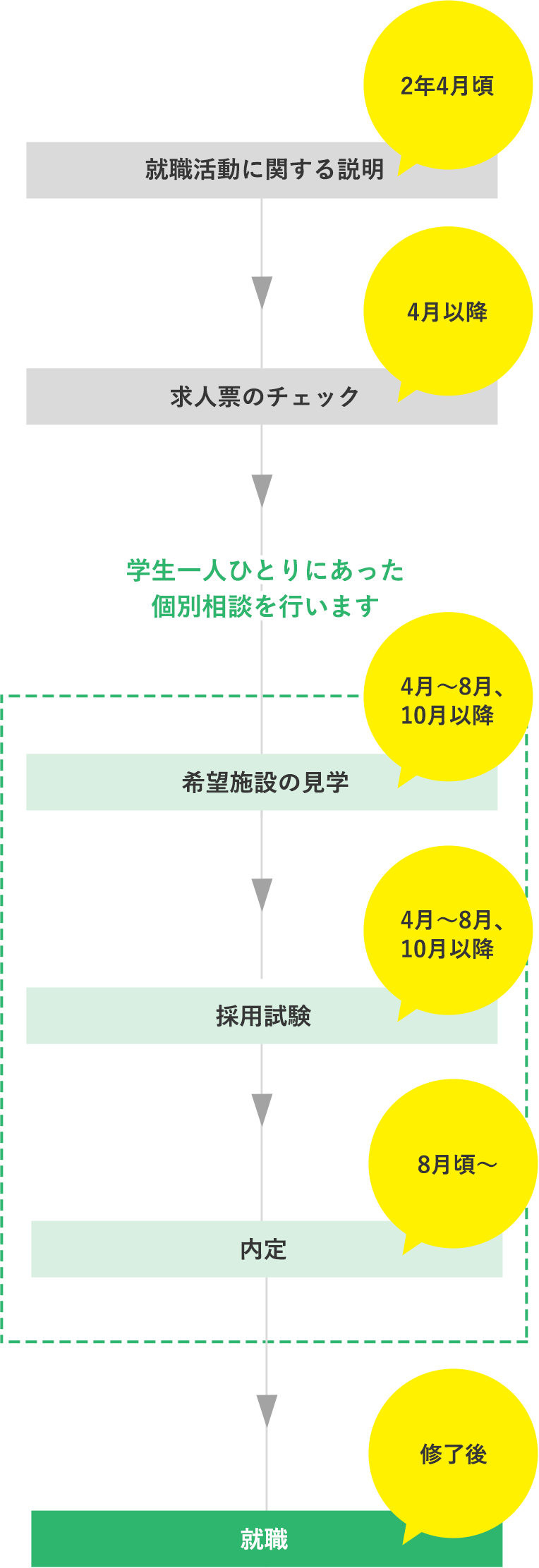

就職ガイダンス(2年次)

2年生の4月に、就職活動の進め方や受験を検討している医療機関とのやりとりの仕方などについて、専任教員が詳しく説明します。

就職準備セミナー(2年次)

外部専門機関の講師による模擬面接や履歴書の添削指導など、就職活動を進める上で重要なポイントとなる事柄について、実践的に学びます。

採用試験情報の蓄積

病院や施設によって採用試験の形式や内容はさまざまです。専攻科で蓄積した情報から、就職試験の準備をする際のアドバイスも行っています。

専任教員による個別サポート

2年次に実施する就職希望アンケートをはじめ、専任教員が就職活動の進捗情報を共有しますので、個々の学生が検討している進路について随時相談が可能です。また、就職活動は年間を通じた活動であるため、履歴書の添削や面接の練習、お礼状の表現指導などを個別に実施しています。さらに、必要に応じて卒業生・修了生に問い合わせを行い、学生とつなぐこともあります。

言語聴覚専攻科では、日進月歩の医療現場で修了生が新たな知識や技術を身につけて常に最前線で活躍できるよう多面的なサポートを行っています。

日々の研究成果を発表し科学的な妥当性を論議する場として学問領域ごとに学会が設立されており、年1回学術集会が開催されます。毎年多くの学会に言語聴覚専攻科修了生が参加し・発表を行っています。

修了生インタビュー

村井 悠紀さん

豊中市立児童発達支援センター

ネットワークを広げて専門性を高め、臨床に還元する

私が言語聴覚士として急性期病院に入職したとき、その病院に勤務する言語聴覚士は私を含め2名でした。対象者の言語障害について職場内で相談が可能でしたが、多くの言語聴覚士との意見交換の必要性を共に感じるときもあり、近隣の医療機関に言語聴覚士はいるはずなのに…と思いながら自己研鑽を続ける日々でした。

言語聴覚士が働く場所は、病院や診療所をはじめ福祉や教育現場など多岐に渡ります。それに伴い対象者の様子も大きく異なります。一つの現場を見ているだけでは対象者のその前後の人生を知ることは難しいこともあります。

私が職能活動を通して成長できたことの1つ目は、対象者を診る視点が増え幅広く考察する力が得られたことです。職場だけでは得られなかった情報や知識を様々な領域で働いている言語聴覚士と共に活動する中で知ることができ、自分や職場の中の考え方だけで終らせることなく、いろんな経験をしている言語聴覚士の考え方を聞くことが効果的だったと思います。2つ目に、それらの情報や働く中で出てくる悩みなどを共有できるネットワークができたことです。これは、活動を通して自然にできてくることです。

言語聴覚士の専門性を高め、結果として対象者への治療の場に還元できることが職能活動の強みだと思います。

修了生インタビュー

西岡 仁美さん

関西電力病院

研究会の運営を通じ、質の高いリハビリテーションを追求

私は言語聴覚専攻科を修了後、民間病院へ就職し,成人領域のリハビリテーションを行っています。2019年からは、有志で立ち上げられた「言語聴覚療法臨床研究会」でも活動させていただいています。この研究会は、言語聴覚士に有用な知識や技術、情報を提供することや言語聴覚療法のエビデンスの構築を目的に活動しています。言語聴覚士がスキルアップすることで,結果としてその先の多くの患者さんに質の良いリハビリテーションを提供することができます。私はこの研究会でセミナーの運営に携わっていますが,毎回いろいろな壁にぶつかります。しかしそれらを乗り越えて開催し,参加者の方から「学べてうれしい」「勉強になった」「訓練に困っていた患者さんに適用できるかもしれない」といった声を聴いたとき、心の底からやって良かったと感じます。

言語聴覚療法の分野は患者様の症状に個人差が大きく,そのためエビデンスも十分とは言えない面があります。障害がなかなか目に見えにくいという現状もあります。病院だけでなく、幅広い職能活動を通して言語聴覚療法のさらなる発展の一助になりたいと強く思っています。

大阪保健医療大学言語聴覚専攻科では、「学生を育てる」という視点で養成教育を行うだけでなく、「言語聴覚療法の発展」という視点で修了生の将来を描いています。言語聴覚士としてのキャリアを開始した後は、それぞれが理想とする言語聴覚士へと成長し、学術的にも社会的にも言語聴覚療法をゆるぎないものとする活動を目指していただきたいと思っています。言語聴覚療法の発展に寄与し社会に貢献することは、言語聴覚士の職責の一つでもあります。

「言語聴覚療法の発展」のための活動には、日々の臨床で探求を続け、勉強会や研修会に参加するほか、それらについて研究活動を行うことや、言語聴覚士や言語聴覚療法の啓蒙活動を行うこと、社会や組織の中で言語聴覚療法が持つ役割や価値を高める職能活動があります。

大阪保健医療大学は、職能団体である日本言語聴覚士協会と大阪府言語聴覚士会の賛助会員となって会の活動に協力しています。教員もそれぞれの会の役員や会員となって様々な活動を行っています。また、言語聴覚療法に関する研究や研鑽、社会貢献を目的とした組織の立ち上げや活動にも参加し、ネットワークを広げています。修了生による参加や活動も多く、各組織では教員と卒業生という関係を超えて、多くの言語聴覚士とのつながりが拡がっています。

大阪保健医療大学は、修了生が言語聴覚士として、更に広い視野をもって社会で活躍していくことを応援しています。