言語聴覚士の就職先として最も多いのが「医療機関」です。大学病院や総合病院などのほか、

リハビリテーションを専門に行うリハビリテーション病院や診療所、クリニックなどがあります。

多くはリハビリテーション科に所属し、コミュニケーション障害や嚥下障害などの検査や訓練を行いますが、

耳鼻咽喉科や歯科、口腔外科などでも活躍しています。

言語聴覚士を知る

言語聴覚障害に関する幅広い専門知識や技術を身につけ、対象者に寄り添って、

より豊かな人生を送れるよう支援する専門職。

言語聴覚士(ST)とは

言語聴覚士は、言語聴覚障がいに関する幅広い専門知識や技術を身につけ、対象者に寄り添って、より豊かな人生を送れるよう支援する専門職です。

想像してみてください。もし話したいのに話すことができなくなったら…。もし食べたいのに食べられなくなったら…。社会にはそんな障がいをおもちの方がたくさんいます。言語聴覚療法の対象は、赤ちゃんから高齢者まで幅広い方々です。言語聴覚士は医療・福祉・教育の分野で非常に必要とされているセラピストです。

言語聴覚士は、患者様に寄り添って可能性や希望を見つけていける存在です。一般的に、「リハビリテーション」と聞くと「障がいを治すこと」とイメージする方が多いように思いますが、学生さんには(例え障がいが残っていても)「その人らしい生活を送る」という視点を忘れないでいてほしいと思います。患者様の希望や可能性を見つけて実現すること、それが言語聴覚士の望みでもあり、やりがいでもあります。

言語聴覚専攻科主任/教授 大西 環

言語聴覚士

言語訓練

失語症・高次脳機能障害、構音障害・音声障害の状態を把握し、原因を考慮した上でリハビリテーションのプログラムを立て、機能訓練などを行い、社会生活への復帰を目指します。

聴覚への支援

聴覚に関する検査や訓練、補聴器や人工内耳の調整などを行います。対象が言語獲得期にある幼児の場合は、ことばの獲得もサポートします。

摂食嚥下訓練

食べることや飲み込むことが難しくなる摂食嚥下障害。肺炎や窒息の可能性もあり、注意が必要です。その原因や状態に応じて訓練や食事形態の調整などを行い、おいしく安全に摂食できるようリハビリテーションを行います。

子どもへの発達支援

ことばの発達に遅れがみられるお子さんにコミュニケーションやことば、文字への関心を促し、ことばの獲得を支援します。その子らしく育つための環境を整える地域のコーディネーターの役割も担っています。

言語聴覚士の就職先として最も多いのが「医療機関」です。大学病院や総合病院などのほか、

リハビリテーションを専門に行うリハビリテーション病院や診療所、クリニックなどがあります。

多くはリハビリテーション科に所属し、コミュニケーション障害や嚥下障害などの検査や訓練を行いますが、

耳鼻咽喉科や歯科、口腔外科などでも活躍しています。

近年、ますます言語聴覚士の需要が高まっているのが訪問リハビリテーションです。

訪問リハビリテーションでは、リハビリテーションが必要であると主治医が判断した方のご自宅に訪問し、

ひとり一人の状態やご家庭の環境に合わせて、食事やコミュニケーションの評価や訓練、支援を行い、生活の質を高めることを目指します。

また、介護老人保健施設では、介護を必要とする高齢者の方が自宅での生活を目指しリハビリテーションを行っています。

言語聴覚士は、理学療法士や作業療法士をはじめ、介護にかかわるスタッフと連携しながら活動します。

言語聴覚士が対象とするのは大人だけではありません。児童発達支援センターや特別支援学校、

放課後等デイサービスといった小児を対象とする施設でも言語聴覚士が求められています。

こうした施設では、ことばや聴こえ、コミュニケーションに障がいを伴う子どもの発達を支援することが大きな役割です。

また、保育所や学校の先生に助言をしたり、ご家族からの相談にのったり、適切なアドバイスを行ったりすることも求められます。

言語聴覚士は、今後もさらなる活躍が期待されています。

保健所や保健センターなどで働く言語聴覚士は、公務員としてコミュニケーション能力や摂食嚥下に悩みを持った方や、

そのご家族に対する相談業務が主な仕事です。相談内容が多岐にわたり、幅広い知識が求められます。

言語聴覚士を養成する教育機関などで専門知識や専門技術を教え、教員として活躍する言語聴覚士もいます。

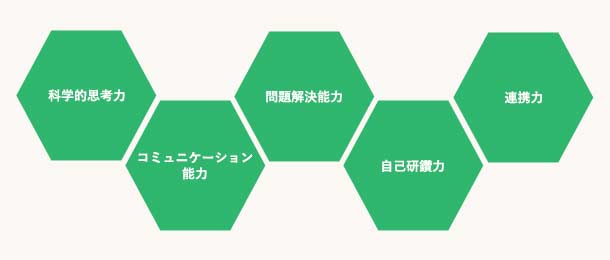

言語聴覚士には、専門的な知識や技術、コミュニケーション力に加え、科学的思考力、問題解決力が必要です。また、資質向上のための自己研鑽力、チームで良好な関係を築くための連携力、医療職としての倫理観などが求められます。

絵や文字が描かれたカードを使い、言葉を出すことや聞いた言葉を理解する訓練を行います。

絵が描かれたカードを使い、利用者様一人ひとりの障がいに応じた言語訓練を行います。

宮崎 友里さん

和歌山県立医科大学附属病院

リハビリテーション部

卒業生インタビュー

チーム医療で看護学校への

復学をサポート

バイク事故で頭部外傷を負った看護学校1年の患者様。事故翌日からリハビリを開始し、ことばを聞いたり理解する練習を始めました。回復のレベルに合わせながら、復学を目指し、授業を想定したリハビリを導入。PTさんらとも連携し、通学手段の確認も行いました。

半年後、見事に復学が叶い「先生!単位取れた!」と報告がありました。リハビリの合間に人間関係などの悩みも打ち明けてくれた彼女の今の目標は「看護師になって、この病院に戻ってくること」だそうです。素敵な看護師さんになった姿を見るのが今から楽しみです。

VIEW ALL

定岡 綾さん

急性期総合病院救命救急センター

卒業生インタビュー

障がいをパートナーとして

生きる人たちから学ぶ

「患者さんの生きざまを見せてもらいなさい」私が言語聴覚士の実習生の時に、病院の大先輩からいただいた言葉で、心の奥深くにずっと大事に持っている言葉です。これまで関わらせていただいた患者様からは、思うようにいかず苦悩されながらも明るく前に進まれる”生きざま”をたくさん見せていただきました。

病院では、毎日様々なコミュニケーション障害、嚥下障害を抱える患者様に出会います。患者様が少しでも「もう一度、私らしく生きてみよう」とその一歩を踏み出せるよう、言語聴覚士として専門的な知識と技術を鍛錬し続け、また人として成熟するよう丁寧に生きていきたいと思います。

VIEW ALL

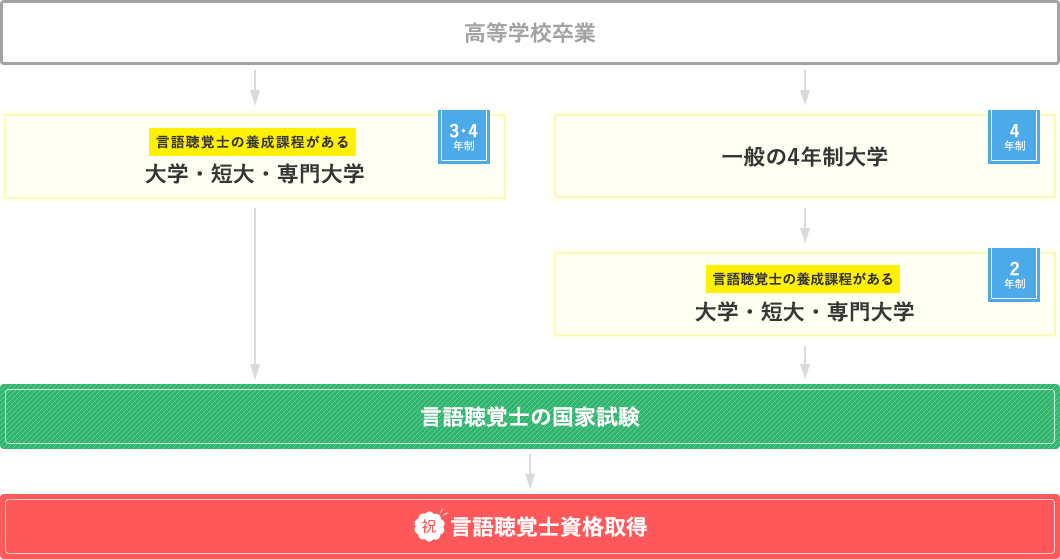

| 開催時期 | 2月 |

|---|---|

| 開催場所 | 東京都、大阪府、北海道、愛知県、福岡県、広島県 |

| 試験科目 | 基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・嚥下障害学及び聴覚障害学 |

| 試験形態 | 筆記試験 (5択のマークシート形式) |

| 問題数 | 専門基礎科目100問、専門科目100問の計200問 |

| 合格基準 | 120点以上 |